小石原焼伝統産業会館 登窯

江戸初期に始まり、民藝として広く知られる福岡県東峰村の小石原焼。2017年九州北部の豪雨で大きな被害を受けたが、福島善三(57歳)氏が小石原焼では初めての重要無形文化財保持者に認定され、大きな希望の光となった。

福島氏は300年以上続くちがいわ窯16代目。地元の原材料の研究を極め、それを元にして新たな小石原焼を切り拓いたわけが、400年焼き継がれてきた小石原の登窯の伝統を次代に伝えるために築かれたのが、「小石原焼伝統産業会館登窯」だ。2008年有田築炉はその築窯に携わった。

① 胴木間には水平の、3室の上にはやや斜めの屋根をかける |

② 胴木間は水平に、その他はやや斜めに整地する |

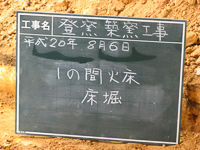

③ ロストルと胴木間を掘り、床を水平にする |

④ ロストルにレンガを積む |

⑤ 胴木間の床にレンガを積み水平に整える |

⑥ 胴木間に火受けを積む |

⑦ 火受けをさらに高くする |

⑧ 一の間の火床を掘り水平に整える |

⑨ 一の間の火床にレンガを一段積む |

⑩ 一の間に火受けを積む |

⑪ 二の間の床面を掘り水平に整える |

⑫ 二の間の床面にレンガを一段積む |

⑬ 二の間の火床にもう一段レンガを積む |

⑭ 二の間に火受けを積む |

⑮ 三の間の土を水平に整え、火床にレンガを一段積む |

⑯ 三の間に火受けを積む |

⑰ 胴木間に2段目のレンガを積んでから、焚き口にレンガをアーチ状に組む |

⑱ 一の間に温座の巣(狭間)を積む |

⑲ 胴木間の胴部にレンガを積む |

⑳ 張り渡した竹に沿って胴木間の天井を積む |

㉑ 角はレンガを斜めに積む |

㉒ 角を内側から見たところ |

㉓ さらに積む |

㉔ 胴木間のレンガ積みが完了 |

㉕ 一の間の床面にもう一段レンガを積んでから、胴部にレンガを積む |

㉖ 二の間に温座の巣(狭間)を積んでから、床面にもう一段レンガを積む |

㉗ 一の間に色見穴を取り付ける |

㉘ 三の間に温座の巣(狭間)を積む |

㉙ 二の間の胴部にレンガを積む |

㉚ 三の間の床面にもう一段レンガを積む |

㉛ 胴木間の外側に、焚き口の上あたりまで石を埋め込む |

㉜ 窯の横に階段をつける |

㉝ 火袋にレンガを積む |

㉞ レンガで一の間の焚き口をアーチ状に組む |

㉟ 一の間と三の間の胴部にレンガを積む |

㊱ 二の間の胴部にさらにレンガを積み、焚き口をアーチ状に組む |

㊲ 一の間の天井を積む |

㊳ 三の間の焚き口をアーチ状に組み、胴部にさらにレンガを積む |

㊴ 煙突の土台を組む |

㊵ 徐々に高く積み上げる |

㊶ 二の間の天井を積む |

㊷ 煙突の最上部を仕上げる |

㊸ 三の間の天井を積む |

㊹ 天井に土を塗って仕上げ、その外側に石を積む |

㊺ 石の目地にモルタルを詰めて仕上げる |

㊻ 煙道にレンガを積み、築窯完了 |