美濃陶芸の系譜 安藤日出武展

2025年11月29日(土)〜26年1月25日(日)

岐阜県現代陶芸美術館

多治見市東町4-2-5

0572-28-3100

1938年岐阜に生まれ、多治見工業高校卒業後、窯元の家業を手伝う。70年第8回朝日陶芸知事賞、73年第11回朝日陶芸展奨励賞を受賞し、翌年日本工芸会正会員に認定される。

90年第8回幸兵衛賞を受賞し、92年多治見市文化芸術功労賞表彰を受ける。98年美濃陶芸庄六賞茶碗展大賞を受賞し、多治見市無形文化財保持者に認定される。2002年岐阜新聞大賞文化賞を受賞し、翌年岐阜県重要無形文化財に認定される。

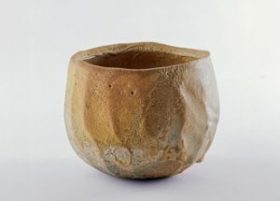

桃山期の黄瀬戸や志野を当時と同様の土や焼成法を用い、古さびた趣きながら斬新で力強い独自の作風を築いている。本展では、その長い歩みの成果を代表作と近作を通して紹介。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

作陶50周年記念 佐伯守美陶芸展

2025年11月22日(土)〜12月07日(日)

やまに大塚 ギャラリー緑陶里

栃木県芳賀郡益子町城内坂88

0285-72-4789

1949年彫刻家・佐伯留守夫の長男として宇都宮に生まれ、75年東京藝術大学を卒業しサロン・ド・プランタン賞を受賞。77年同大学大学院陶芸専攻を修了し藝大資料館買上げとなり、81年栃木・芳賀町給部に築窯し独立する。

88年第28回伝統工芸新作展奨励賞、同年国際陶芸展優秀賞、91年 第31回伝統工芸新作展東京都教育委員会賞、2002年第4回益子陶芸展審査員特別賞、04年大滝村北海道陶芸展金賞、同年第66回一水会陶芸展一水会賞、07年第35回新作陶芸展日本工芸会賞を受賞。

一貫してモチーフにしているのは心象風景ともいえる樹木で、窯を築いた栃木・芳賀町を中心とした自然に対する感動が表現の原点となっている。本展では、高さ50cmを超える大作の花瓶から壺、鉢、陶板などの約150点を展示し、氏の代名詞と言える象嵌技法の世界を展開する。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

特別展 九谷赤絵の極致 宮本屋窯と飯田屋八郎右衛門の世界

2025年10月11日(土)〜12月14日(日)

滋賀県立陶芸の森 陶芸館

滋賀県甲賀市信楽町勅旨2188-7

0748-83-0909

九谷焼の赤絵は、石川県加賀市に開窯した「再興九谷」の宮本屋窯(1832~1859)で大成された。

宮本屋窯の赤絵は、黒みがかった赤(通称・血赤)で文様を細かく描き込んだ赤絵細描と、金彩とともに赤以外の上絵釉を用いた点が特徴。また画題の一部に、中国・明時代の墨の文様集『方氏墨譜』から着想を得たことで独自の表現を広げた。とりわけ、主画工・飯田屋八郎右衛門(1801~1848)が、細密描写に優れた手腕を発揮したことで知られる。

「九谷赤絵といえば宮本屋窯」と呼ばれ、その絵付は極めて繊細で、完成に多くの時間を要するため現存数が極めて少なく、これまで全国的に一堂に展示紹介される機会がなかった。

本展には、細密描写という高い技術力に支えられた九谷赤絵の珠玉の作品の数々が展示される。

|

|

|

|

|

|

松崎 健―窯艶 健の陶表現―展

2025年10月5日(日)〜2026年1月12日(月)

益子陶芸美術館

栃木県芳賀郡益子町大字益子3021

0285-72-7555

1950年、日本画家・松崎脩己の三男として東京に生まれる。 玉川大学芸術学科で陶芸を専攻し、卒業後は後に人間国宝となる益子の島岡達三に師事する。 1977年に独立して同地に築窯し、独自の作風を求め現在に至る。

松崎氏が数多く制作してきた織部、志埜、黄瀬戸といった茶陶は桃山時代、薪窯で焼成されてきた。氏もそれに倣って薪窯焼成に挑戦し、とくに窯変によって生まれる表情を大切にしてきた。その高い焼成技術から生まれる作品は国内外で高く評価されており、 イギリスやアメリカにおいては現存する著名な日本人陶芸家の一人に数えられている。

薪窯の他にガス窯を自在に操作し、うつわを彩る窯変や、薪窯だからこそ誕生する灰被、そして新たな試みとして手がけた紫埜など、65点の展示。

|

|

|

|

|

|

|

|

|