人間国宝 鈴木藏展

2025年9月24日(水)〜9月29日(月)

髙島屋日本橋店美術画廊

中央区日本橋2-4-1

03-3211-4111

2025年10月15日(水)〜20日(月)

髙島屋大阪店6階美術画廊

大阪市中央区難波5-1-5

06-6631-6382

2025年10月29日(水)〜11月3日(月)

髙島屋京都店6階美術画廊

京都市下京区四条通河原町西入真町52番地

075-221-8811

|

|

|

1934年岐阜県土岐市に生まれ、窯業技術者であり、釉薬の研究者でもある父の助手として働いたのち、本格的に作家の道に進む。志野は薪窯で焼くのが最良とされていた中、1960年後半にガス窯による焼成に成功し、独自の作陶スタイルを確立した。以降、日本陶磁協会賞をはじめとする数々の公募展で受賞を重ね、1994年には「志野」において重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定され、さらに2024年には文化功労者としても顕彰された。

桃山陶芸の原点を踏まえなが、土、釉薬、造形を様々に組み合わせて独自の表現を追求し、日本人特有の美意識や感性、そして自然への深い敬意が創作の根幹にあり、その精神性はすべての作品に映し出されている。

本展では独自の創意と重厚感にあふれた茶碗を中心に、花器や書などの作品群を一堂に展観する。

移転開館5周年記念

ルーシー・リー展-東西をつなぐ優美のうつわ-

2025年9月9日(火)〜11月24日(月・休)

国立工芸館

石川県金沢市出羽町3-2

050-5541-8600(ハローダイヤル)

1902年ウィーンに生まれたルーシー・リー(〜95)は、ウィーン工芸美術学校でミヒャエル・ポヴォルニーに陶芸を学んだ。38年ナチスの迫害を逃れるためにロンドンへに渡り、イギリス陶芸界の中心的役割を担っていたバーナード・リーチ、ボタン制作のため工房に参加した陶芸を学びはじめたばかりの彫刻家志望のハンス・コパーらに出会う。

52年に開催されたダーティントン国際工芸会議では、濱田庄司らと交友を深め、のちに一緒に個展を開催する。70年以降は、小さな高台やすっきりとしたライン、マンガン釉や掻き落としなど、釉薬と形態、そして装飾が一体となった作風を確立し、日本の陶芸愛好家を魅了してきた。

ルーシー・リーの作品は89年に草月会館で本格的に紹介され、2010年、15年には大回顧展が開催された。10年ぶりとなる本展は、同館に寄託された井内コレクションを中心とした約120点の紹介となる。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

桑田卓郎展-暮らしのうつわ-

2025年9月4日(木)〜9日(火)

柿傳ギャラリー

新宿区新宿3-37-11 安与ビルB2F

03-3353-5118

1981年広島・福山生まれ。2001年京都嵯峨芸術大学短期大学部美術学科陶芸コースを卒業し、翌年同郷の陶芸作家・財満進氏に師事。多治見市陶磁器意匠研究所修了した07年に、第2回デザイン・クラフト展で銀賞を受賞。08年には第8回国際陶磁器展で美濃賞、第26回朝日現代クラフト展で奨励賞を、09年には第17回テーブルウェアフェスティバルでグランプリ経済産業大臣賞を、18年にはLOEWE Craft Prize 2018特別賞を、さらに2022年には2021年度日本陶磁協会賞を受賞した。

2年ぶりとなる同展のテーマは「暮らしのうつわ」で、カップ、湯、楊枝入、茶碗に加え、ブローチや「割れカップヘアゴム」などが出品される。従来のストライプに釉垂れや釉点滴などが加わったもので、洗練された造形にポップ的な色調が冴え渡る。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

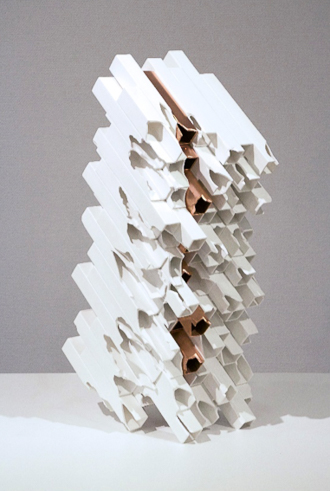

竹内紘三展 -Aspiration-

東京展=2025年7月23日(水)〜8月11日(月)

日本橋髙島屋術画廊X

中央区日本橋2-4-1

03-3211-4111

大阪展=2025年9月17日(水)〜29日(月)

髙島屋大阪店ギャラリーNEXT

大阪市中央区難波5-1-5

06-6631-6382

1977年兵庫・加東市生まれ。2001年大阪芸術大学工芸学科陶芸コースを卒業し、03年岐阜県多治見市陶磁器意匠研究所修了。04年には地元・加東市に戻り工房を構える。05年第27回長三賞現代陶芸展奨励賞、16年神戸ビエンナーレ現代陶芸コンペティション奨励賞、22年第33回タカシマヤ文化基金タカシマヤ美術賞を受賞。

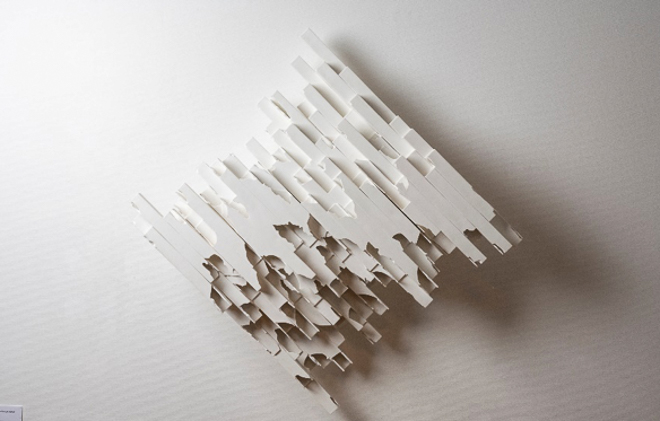

幼い頃から幾何学的な形態やその集積に魅せられ、磁土の鋳込みによる筒状のパーツを構造的に組み上げ、焼成後に部分的にたたき割るという独自の制作スタイルを確立した。荒々しくも繊細な断片から生まれる豊かな陰影と、複数の層が重なる洗練された美しさを内包した代表作は国内だけでなく、ボストン美術館やヴィクトリア&アルバート博物館をはじめとする名だたる美術館に収蔵された。2022年にはこれまでの活動と将来性が評価され、第33回タカシマヤ美術賞を受賞している。

一方、ギリシャの遺跡など、今は失われていても、かつては確かに存在していたという時間の流れにも惹かれている。時を経てもなお残る「美」というものを希求しており、風化が醸し出す独特の気配や美観、構築と破壊、自然と人間の関係性など、自身の深い思索と美意識に基づいた創作を貫いている。それは、「Modern Remains(現代遺跡)」という作品群に象徴されるおり、過去を見つめつつ未来を志向する姿勢のもとで制作されている。

今展は、オブジェや壁面の作品を中心に、近年取り組んでいる金属や木材、漆などの異素材を磁土と組み合わせたシリーズなど、現代陶芸の新たな可能性を感じさせる作品群の展観。

|

|

|

|

|

|

伊藤慶二 祈・これから

2025年6月28日(土)~9月28日(日)

岐阜県現代陶芸美術館

多治見市東町4-2-5

0572-28-3100

1935年岐阜・土岐に生まれ、現在も同地を拠点に制作を続ける。58年武蔵野美術学校(現・武蔵野美術大学)を卒業し、60年から岐阜県陶磁器試験場に勤め、陶磁器デザイナー・日根野作三に出会い師事する。65年試験場を退職し、窯元に入る。クラフトの器から始まったやきものは、すぐに陶による造形、オブジェへと拡がりをみせ、多様なメディウムを取り入れながら自在に展開。

81年にファエンツア国際陶芸展買上賞、2007に年第4回円空大賞展円空賞、17年に日本陶磁協会金賞などを受賞。1989年には岐阜陶磁資料館(現・岐阜県現代陶芸美術館)美濃陶芸作品永年買上、13年には地域文化芸術功労表彰を受け、17年には薬師寺平成の至宝八十三選で奉納した。

本展では、今年90歳を迎える伊藤慶二のまなざしが伝わる「HIROSHIMA」「沈黙」「尺度」「いのり」などの代表的なシリーズ、そして新作となるインスタレーションを通じて、その足跡と、とめどない創作の現在地を紹介する。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

鳥々 藤本能道の色絵磁器展

2025年6月7日(土)〜9月28日(火)

菊池寛実記念 智美術館

港区虎ノ門4-1-35 西久保ビル

03-5733-5131

1919年大蔵省書記官・藤本有隣の次男として東京に生まれ、41年東京美術学校(現・東京藝術大学)工芸科図案部を卒業。 同年文部省工芸技術講習所第一部に入所し、講師の加藤土師萌に陶芸を学び、44年東京美術学校教授兼同講習所教授となった富本憲吉に師事し、助手となる。46年富本の教授辞任に伴って助手を辞任し、陶磁器デザイナー、あるいは指導者として、岐阜、京都、和歌山、鹿児島鹿児島などで指導にあたる。

56年京都市立美術大学(現・京都市立芸術大学) の専任講師となり、日本陶磁協会賞受賞。62年東京藝術大学助教授に、70年同大教授に、85年同大学長に就任。

チーフは主に鳥でそれに合わせて、九谷の五彩を基礎にした中間色や、モチーフにあわせた青みを帯びた草白釉、白く不透明な雪白釉、抜けるような緊張感ある白色の霜白釉、黄味がかった梅白釉を開発。さらに、輪郭を引かずに色のにじみで形を表す没骨技法、絵画的で奥行のある釉描加彩を採用するなど、写実的で奥行のある独自の色絵表現を実現。その功績が認められ、86 年には重要無形文化財「色絵磁器」保持者の認定を受けた。

本展は、こうした素材や技法を開発して色絵磁器に本格的に取り組んだ充実期の1970年代半ばから最晩年の91年までを中心にとしたもので、藤本能道の神髄が展開されている。

| |

|

|

|

|

|

|

|